わたし流の書道教室

わたし流派 太郎平書画院

自身らしさこそ本来的な書道

いわば「自分らしさ流」書道教室の太郎平書画院

書道を礎に禅書、禅画、水墨画、篆刻へと

修得すすめるのも有意義です

受講料金

銀座書画院(2時間講座)

月1回:¥9,350

月2回:¥12,100

月3回:¥14,850

月4回:¥17,600

※金額は消費税込みの金額です。

南青山書画院(3時間講座)

入会金:¥22,000

月1回:¥9,900

月2回:¥13,200

月3回:¥16,500

月4回:¥19,800

※金額は消費税込みの金額です。

開講スケジュール

銀座書画院

- 2時間 完全予約制

- 授業の予約およびキャンセルは受講日の前日18時まで

- 最新のスケジュールはこちらをご覧ください。

南青山書画院

- 3時間 完全予約制

- 授業の予約およびキャンセルは受講日の前日18時まで

- 最新のスケジュールはこちらをご覧ください。

わたし流 書道

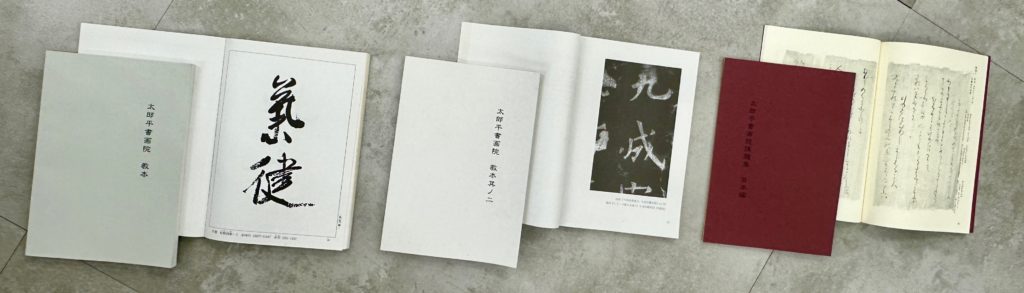

書道教本

「わたし流の書道」とは、ありがちな団体や先生の書風を真似る模すを良しとせず、「書は人となり」にあります。持ち前の個性や資質が表された書を育んでいただきます。何ものも遥か時代より未来を掴みとりました。いわば書道においても歴代の名筆より自身の書風を会得して頂きます。太郎平書画院の教本は、時代の要請に応じて変遷し、折々の書風より特徴的且つ臨書体感に相応しい「書」を選別し詮索した当院ならではの書道教本となります。

楷書

楷書の名前の由来は、古来より中国で「学問の木」と称される「楷樹」の木の葉が、規則正しく育つ様から名付けられたと言われています。現代における正書体とされ、三過折法(点画を起筆、送筆、収筆の過程に分けて書く)を基に書かれたものを指します。

とはいうものの、書き手によって書風はさまざまです。

『九成宮醴泉銘』の構築的で研ぎ澄まされた均衡美、『孔子廟堂碑』の温雅、『造像記』の野趣や『建中告身帖』の重厚感など、臨書を通して様々な美の姿を学んでいきます。

行書

行書を完成まで導いたとされる東晋時代の王羲之は、『蘭亭序』という至上の名品を残しました。曲水の宴を催した際の感興が、その筆蹟に宿り満ちています。これを臨書することで私たちは、この感興を追体験するのです。この他、中国宋代の黄庭堅の暢びやかな律動や、技巧を駆使した米芾の運筆法、日本に於いては空海が最澄に宛てた手紙『風信帖』の知性に満ちた深淵なる美など、古代の息吹を筆蹟から味わい学んでいきます。

草書

草書とは、行書と同じく隷書を速書きしたところから生まれたものです。速書きの必要性から生まれた「くずし」を知ることで、古い書簡や古文書などを読むことも可能となってきます。書論としても名高い孫過庭の『書譜』は、躍動感に満ちた運筆を辿りながら、書の学び方や捉え方などに迫る文意にも興味が及びます。奔放で自由闊達な懐素の『自叙帖』、意のままに筆を運ぶ黄庭堅の『李太白憶旧遊詩巻』など、心躍らせる運筆に書の真髄を感じることでしょう。

隷書

隷書は、漢代に石碑を中心として隆盛しました。現代に於いても様々な題字などに用いられるこの書体は、水平垂直を基本として、逆筆蔵鋒、一字一波と規則的な運筆が特徴です。端正で典麗なる美の完成形とされる『曹全碑』や、雄渾で正気に満ちた鄧石如の『崔子玉座右銘』などから、豊かな線活動を学んでいきます。

篆書

篆書とは、亀甲獣骨に刻された文字で漢字の最古の書体とされる甲骨文、その後青銅器に鋳込まれた金文、石に刻された大篆や小篆を含めた総称です。また、時代を経て清代に再興した篆書の名品群は、漢字の造形が近代的に表現されて観るものを魅了します。鄧石如の『白氏草堂記』や呉昌碩が臨書した『石鼓文』などを学ぶことは、原初を紐解き、卓越した表現へと昇華させた過程が感じられる無二の存在です。

仮名

仮名は、平安時代の王朝文化を礎として、日本独自の美意識が結集した文字と言えるでしょう。和歌の発展と共に表現も多岐に及び、行書きから散らし書きへと展開していきます。古今和歌集最古の写本である『高野切』や、散らし書きの名品『寸松庵色紙』、生彩を放つ『関戸本古今集』などから、連綿に見られる流動美や「間」の取りかた、全体構成の妙味などを味わいながら学んでいきます。

禅書

日々の生活の中で心を整える言葉。日日是好日(にちにちこれこうじつ) 、平常心是道(びょうじょうしんこれどう) 、知足(ちそく) 、脚下照顧(きゃっかしょうこ) 、和顔施(わがんせ) 、本来無一物(ほんらいむいちもつ)、放下着(ほうげじゃく)柔軟心(にゅうなんしん)などと、書して心をとりもどす、雑念の余計を削ぎ落とす実践いたします。

禅画

日本の禅僧により、物事の意図すること、表現においても簡素化するのが特徴です。禅画には、達磨、寒山、十度光、布袋といった伝統的な仏像を描いています。白隠や仙崖の描く達磨像を、自分らしく「わたし流の達磨」を描き表してみたり、物事のありようを自身らしく捉えて画と書も添えて表現いたします。

水墨画

墨で描く絵画の様式は、墨を使って、線だけではなく面的に使った表現やぼかしを用いて画面に濃淡や明暗を表します。伝統的な山水画や花鳥風月などに始まり、自身の発想にて現代的な題材を設けて「わたし流の水墨画」へと描きます。

篆刻

印鑑に刻印される書体のことを刻む事が篆刻。 現代は篆書体以外にも楷書体、行書体、草書体、隷書体、ひらがな、カタカナまで「わたし流の篆刻」一寸の中に私なりの世界に芸術を表現いたしましょう。

墨アート

古典より育まれた「書」を礎に未来へと感性を向ける。